Schalen von Muscheln und Schnecken als Klimaarchiv Auszug aus einem Anwenderbericht

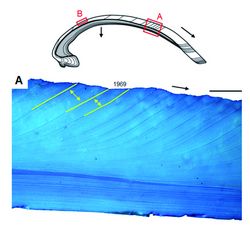

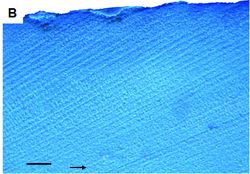

Abb. 1: Zuwachsmuster in Schalen-Querschnitten der Islandmuschel, Arctica islandica. (A) Jahreslinien (gelb) und Inkremente (gelbe Pfeile) in Schalenabschnitten mittleren Lebensalters. Unterschiedliche Inkrementbreiten infolge Änderungen der Wassertemperaturen und/oder Nahrungsverfügbarkeit.

(B) Tageszuwachsmuster in juvenilen Schalenabschnitten. Maßstab = 1 mm.

Schwarze Pfeile = Zuwachsrichtung.

Molluskenschalen wachsen durch periodische Anlagerung von Kalziumkarbonat (CaCO3). Dabei verlangsamt sich die Zuwachsrate in regelmäßigen zeitlichen Abständen, was sich in der Bildung deutlich erkennbarer täglicher und jährlicher Zuwachslinien äußert (Abb. 1-3).

Diese Linien zergliedern das Zuwachsmuster in zeitgleiche Abschnitte, sogenannte Zuwachsinkremente (Zeitabschnitte raschen Wachstums). Das Zuwachsmuster von Molluskenschalen ist damit einem Kalender vergleichbar, mit dessen Hilfe sich jeder Schalenabschnitt in zeitlichen Zusammenhang stellen lässt.

Sofern das Bildungsdatum des Schalenrands – dieser markiert den Todeszeitpunkt des Tieres – bekannt ist, können sogar exakte Kalenderdaten benannt werden, im Idealfall bis auf den Tag genau. Mollusken führen aber auch Tagebuch über die Umweltbedingungen zur Zeit des Wachstums.

Solche Daten sind u. a. für die Klimaforschung von fundamentaler Bedeutung, denn mit Paläoumweltdaten lässt sich die Qualität numerischer Klimamodelle überprüfen und ggf. optimieren. Leider ist es nicht ganz trivial, den Mollusken diese Informationen abzuringen. Mit wechselnden äußeren Bedingungen ändert sich die Breite der Zuwachsinkremente. Kühles Wasser und Nahrungsknappheit kann in langsamerem Zuwachs resultieren, warmes Wasser und üppiges Nahrungsangebot dagegen können die Schalenbildungsrate beschleunigen, es bilden sich breitere Inkremente. Leider sind die Ursachen für veränderte Schalenzuwachsraten sehr komplex. Die Eichung und Optimierung numerischer Modelle erfordert allerdings quantitative, exakte Daten.

Mikrostrukturen: potentielles Archiv für exakte Klimadaten der Vergangenheit.

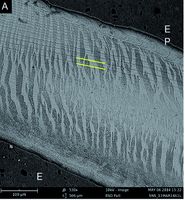

Als Alternative zur chemischen Rekonstruktion wird seit kurzem die Mikrostruktur der Schalen diskutiert (Abb. 2). Die Schalenarchitektur im Mikrometer- und Nanometer-Bereich scheint sensitiv auf Umweltänderungen zu reagieren. Systematische Untersuchungen dazu fehlen aber. Genau hier setzt unsere Forschung an.

Abb. 2: Beispiele von Mikrostrukturen und Zuwachsmustern in einem angeätzten, Au-bedampften Muschelschalenquerschnitt von Cerastoderma edule aus der Gezeitenzone der Nordsee (aufgenommen mit dem Phenom Pro).

(A) Flammenartige Muster (Kreuzlamellen-Mikrostruktur) resultieren aus verschachtelter Anordnung von Nanokristall-Aggregaten. Dunkle, nahezu horizontal verlaufende Linien (gelb markiert) sind Tageslinien.

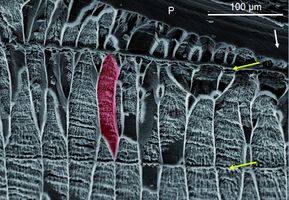

Abb. 3: Mikrostrukturen und Zuwachsmuster im angeätzten Schalenquerschnitt einer Süßwassermuschel. Rot eingefärbter Bereich kennzeichnet ein typisches Element dieser Mikrostruktur: ein proteinummanteltes Prisma. Im Gegensatz zum Kalziumkarbonat, hat die Hülle dieses Prismas der Säure widerstanden und sticht dreidimensional heraus. Gelbe Pfeile zeigen auf jährliche Zuwachslinien.