Die Sonne im Licht der Hα-Wasserstofflinie

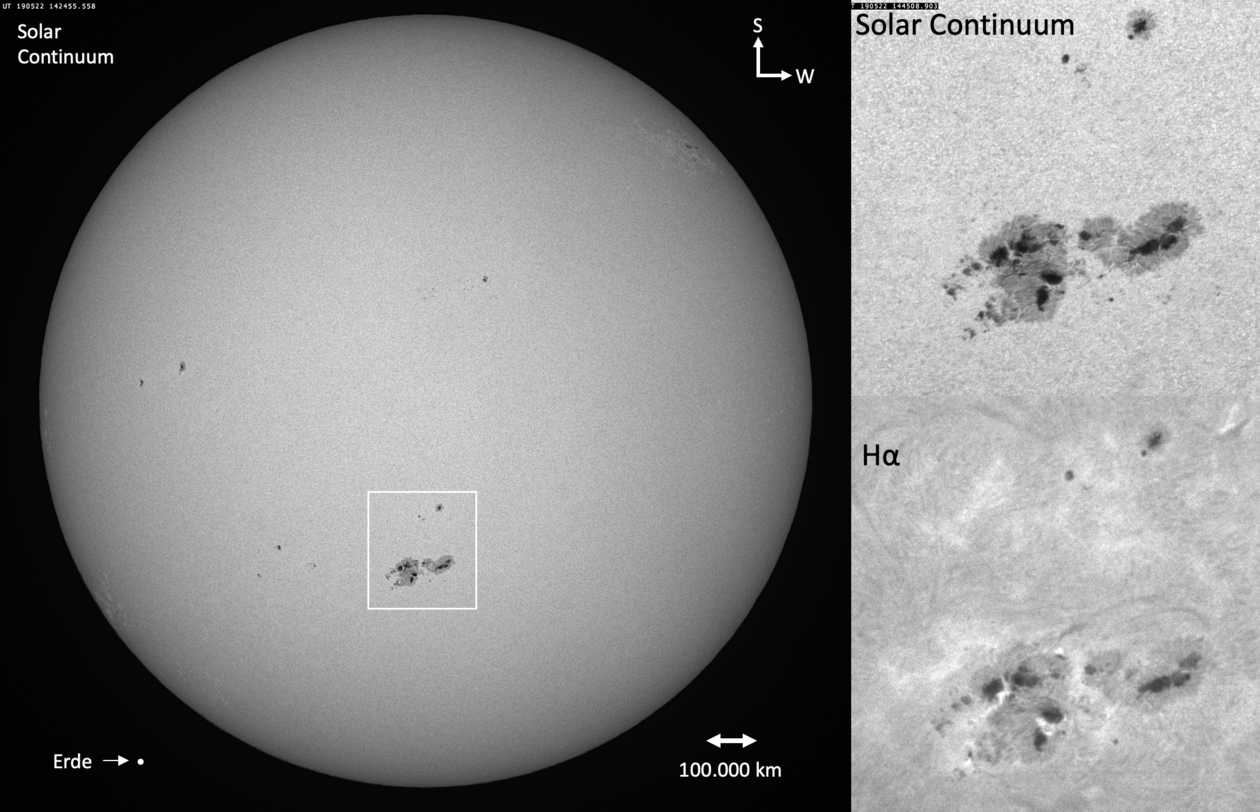

Die Sonne ist unser Stern am Tageshimmel und spendet neben Licht, Wärme und Leben auch eine Reihe von spektakulären Phänomenen, die wir mit speziellen Sonnenteleskopen studieren können. Im sichtbaren Licht der elektromagnetischen Strahlung (bei ca. 400-780 nm Wellenlänge) können beispielsweise Sonnenflecken beobachtet werden (siehe Abb. 1 links). Das sind Gebiete erhöhter magnetischer Aktivität, die den Nachschub von Wärme via Konvektion aus dem Sonneninneren stören. Dadurch sind diese Regionen um ca. 1500 Grad kühler als die etwa 5000 Grad heiße Umgebung der sogenannten Photosphäre, der untersten Schicht der Sonnenatmosphäre.

Abb.1: Links: Die Photosphäre der Sonne im grünen Licht des sichtbaren Bereichs aufgenommen mit einem Baader Solar Continuum-Filter (535-545 nm) am 19.05.2022 von der Volkssternwarte Meckesheim. Rechts oben: Detailaufnahme einer großen Sonnenfleckengruppe im grünen Licht. Rechts unten: Detailaufnahme der Chromosphäre im Licht der Hα-Linie bei 656,3 nm mit der Konfiguration aus Abb. 4. Man erkennt deutlich die filamentartigen Strukturen in der Aktivitätsregion, die auf Gaseruptionen im Magnetfeld der Sonnenflecken zurückzuführen sind. Die hellen Regionen zwischen den Sonnenflecken (sog. Fackeln) sind besonders heiße und aktive Bereiche.

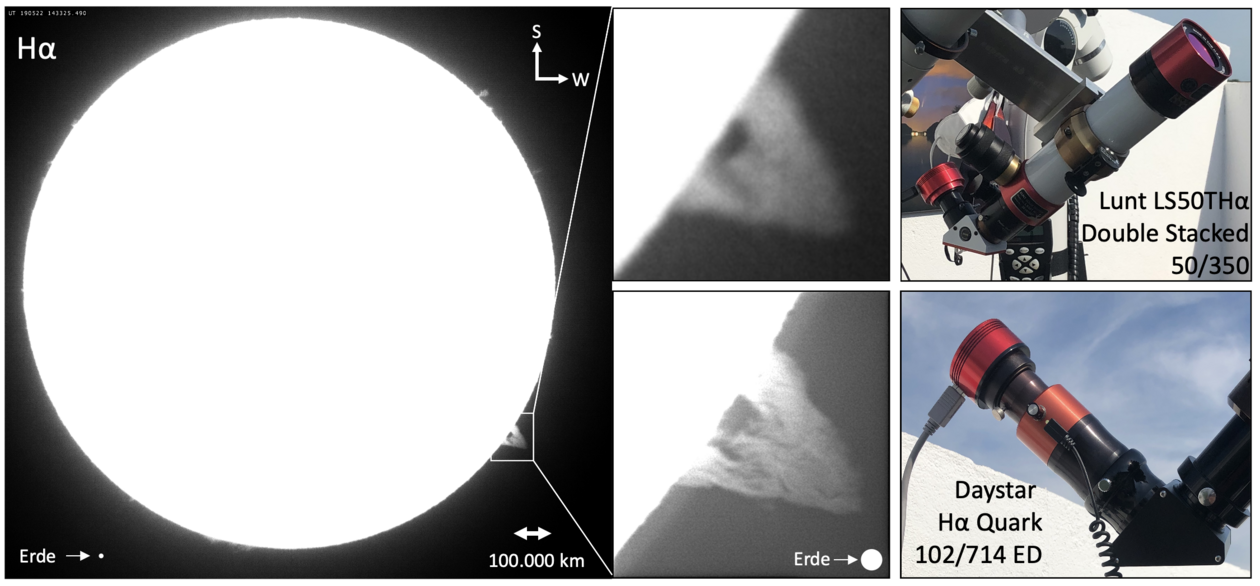

Abb. 2: Links: Übersichtsbild der Sonne im Hα-Licht aufgenommen am 19.05.2022 mit einem Sonnenteleskop der Firma Lunt bei 50 mm Öffnung und 350 mm Brennweite von der Volkssternwarte Meckesheim. Um die schwachen Protuberanzen am Sonnenrand abzubilden, muss die Sonnenscheibe überbelichtet werden. Rechts: Detailansicht der Protuberanz bei 50 mm Öffnung und 350 mm Brennweite (oben) und bei 102 mm Öffnung und 3070 mm Brennweite aufgenommen mit der Konfiguration aus Abb. 4. Man erkennt deutlich die bessere Auflösung, die gerade für Detailstudien erforderlich ist.

Abb. 3: Der sog. Sonnenturm der Sternwarte Meckesheim: Mit den beiden Teleskopen auf der rechten Seite können Übersichtsbilder der Sonne im Bereich 535-545 nm und im Licht der Hα-Linie sowie im Licht der Ca K-Linie bei 393,4 nm aufgenommen werden. Die drei Refraktoren auf der linken Seite sind mit QUARK-Okularfilter ausgestattet und ermöglichen simultane Aufnahmen im Licht von Hα (656,3 nm), Na D2 (589,0 nm) und Mg I b2 (517,3 nm). Der Einsatz verschiedener Filter erlaubt u.a. die Untersuchung spezieller solarer Phänomene in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Um Protuberanzen und weitere interessante Phänomene der Chromosphäre der Sonne nicht nur während einer Sonnenfinsternis untersuchen zu können, kommen heutzutage weitgehend Refraktoren mit speziellen Filtern zum Einsatz: Die Helligkeit des Sonnenbildes wird durch ein Blockfilter (Bandpassfilter) reduziert. Um die Hα-Linie zu isolieren, kommen in der Regel Etalons zum Einsatz, die durch destruktive Interferenz den größten Teil der Strahlung im sichtbaren Licht eliminieren und nur die Wellenlänge um 656 nm passieren lassen (siehe Abb. 2).

Auf der Sternwarte Meckesheim wird die Sonne regelmäßig beobachtet. Der Grund: Es ist nach wie vor unklar, wann, wie und warum die zahlreichen Phänomene in der Sonnenatmosphäre auftreten. Regelmäßige Beobachtungen der räumlichen und kinematischen Veränderungen der solaren Phänomene können mehr Daten für die Überprüfung von physikalischen Modellen komplexer magnetohydrodynamischer Prozesse liefern, um die teilweise noch geheimnisvolle Natur unserer Sonne besser zu verstehen.

Beobachtungen der räumlichen und kinematischen Veränderungen der solaren Phänomene können mehr Daten für die Überprüfung von physikalischen Modellen komplexer magnetohydrodynamischer Prozesse liefern, um die teilweise noch geheimnisvolle Natur unserer Sonne besser zu verstehen.

Teile der gewonnenen Daten werden in zentralen Datenbanken astronomischer Vereinigungen hochgeladen und stehen interessierten Amateuren und Wissenschaftlern zur Verfügung.

Abb. 3 zeigt den sog. Sonnenturm der Sternwarte: Einen Aufbau von fünf Sonnenteleskopen mit den es möglich ist, simultan in vier verschiedene Bänder im sichtbaren Bereich mit Bandbreiten von 0,04 bis 10 nm Aufnahmen zu machen

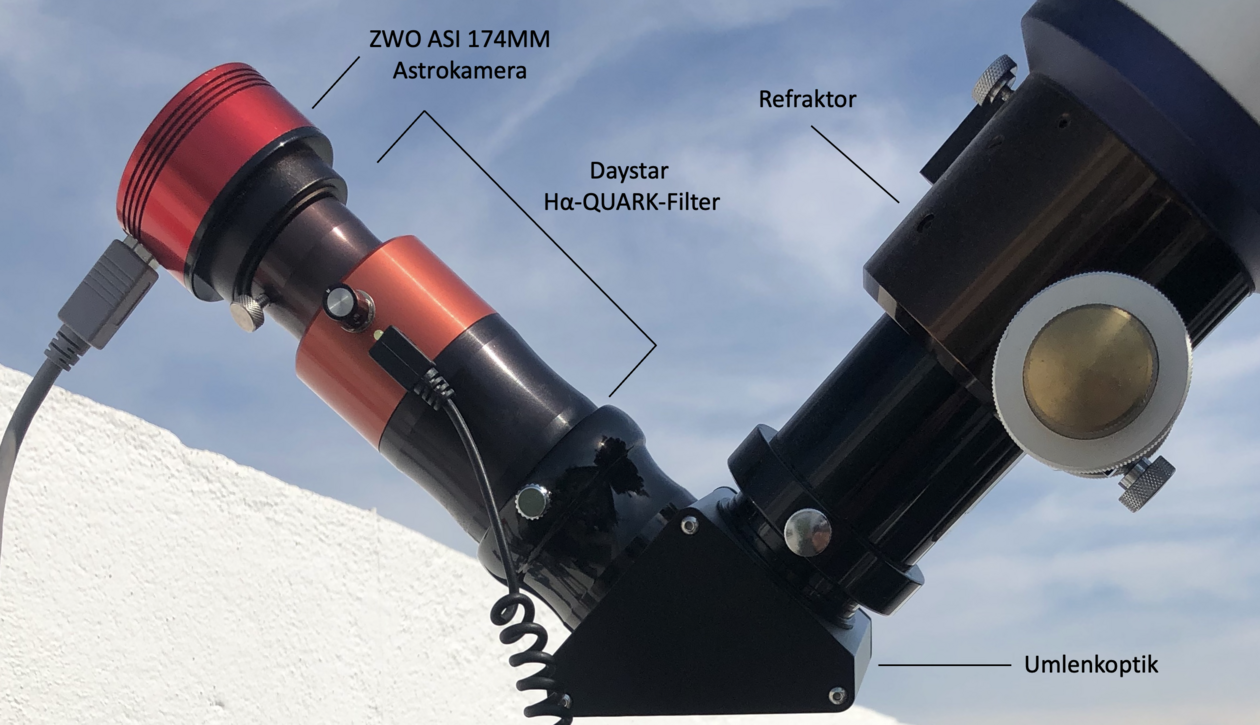

Unter anderem kommt ein Hα-QUARK-Okularfilter der Firma Daystar zum Einsatz. Dieser Filter beherbergt eine 4,3-fache Brennweitenverlängerung, einen 12 mm-Blockfilter und ein 21 mm-Etalon. Für die Regulierung der Wellenlänge wird das Etalon mit 1,5 A bei 5 V über ein Netzteil erwärmt. Ein Blendensystem sorgt für die Reduktion von Streulicht und garantiert einen hohen Kontrast.

Abb. 4: Optische Konfiguration für räumliche und kinematische Untersuchungen der Phänomene der solaren Chromosphäre. Das Sonnenlicht des Refraktors gelangt über eine Umlenkoptik durch das Hα-QUARK-Okularfilter von Daystar. Die Abbildung erfolgt mittels einer Astrokamera, die an einem Notebook angeschlossen ist.

Abb. 4 zeigt den Aufbau für Detailuntersuchungen von Aktivitätsregionen im Hα-Licht an einem Refraktor mit 102 mm Öffnung und 714 mm Brennweite. Die Bildgebung erfolgt über eine monochrome Astrokamera, in der ein Sony IMX174LLJ CMOS Chip verbaut ist und bis zu 120 Bilder pro Sekunde liefert. Dadurch kann die Luftunruhe weitgehend „eingefroren“ werden. Wegen ihrer höheren Auflösung werden monochrome Kameras gegenüber Farbkameras bevorzugt.

Untersuchungen im Licht der Hα-Linie zeigen Veränderungen von Protuberanzen, Filamenten und Fackeln in Zeitskalen von wenigen Minuten, während bei Phänomenen der Photosphäre (z.B. Sonnenflecken) erst nach einigen Stunden merkliche strukturelle Änderungen nachgewiesen werden können. Aus diesem Grund sind Hα-Beobachtungen besonders interessant.

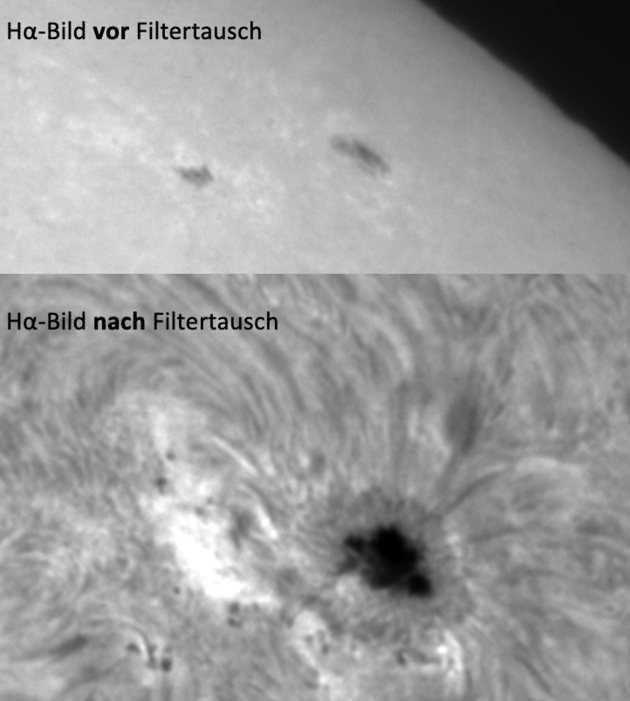

Nach über sechs Jahren im regelmäßigen Einsatz konnte eine Reduktion des Kontrastes der Abbildung von Aktivitätsregionen der Chromosphäre beobachtet werden: Protuberanzen auf der Sonnenscheibe, die als dunkle Filamente erkennbar sind waren kaum sichtbar (Siehe Abb. 5 oben).

Die Ursache war schnell klar: Die Empfehlung des Herstellers bei Teleskopen ab 80 mm Öffnung einen UV-IR/Filter vor dem Quark-Filter zu schalten wurde nicht konsequent eingehalten. Die Hoffnung war nun, dass nicht das Etalon beschädigt wurde. Auf den Verdacht hin, dass nur der Blockfilter in Mitleidenschaft gezogen wurde (siehe Abb. 6), wurde bei Quantum Design der Bandpassfilter 656FS02-12.5 bestellt.

Dieser erfüllt mit einer Zentralwellenlänge von 656.3 nm +0.2/-0 nm, einer Halbwärtsbreite von 1.0 nm ±0.2 nm bei einer Transmission von mind. 45% und einer Blockung von mind. OD4 die Anforderungen für den korrekten Betrieb des Okularfilters. Nach dem einfachen Umbau konnten mit Erleichterung festgestellt werden, dass die Abbildung wieder so kontrastreich war wie davor (siehe Abb. 5 unten). Nun verhindert ein fest installierter UV/IR-Filter in der Umlenkoptik die vorzeitige Alterung des Okularfiltersystems.

- Dr. Gerhard Hirth, Sternwartenleiter, Volkssternwarte Meckesheim,

- www.sternwarte-meckesheim.de